Formação de dunas eólicas

Dunas são formas de relevo, ou geoformas, que se desenvolvem a partir do movimento de sedimentos impulsionados por um fluido, normalmente ar ou água (Fig. 8.1).

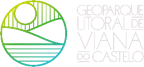

Figura 8.1. Forma típica de uma duna arenosa e respetivo movimento que conduz à sua migração, a favor do vento dominante. Partículas de areia (entre os 2 e os 0.063mm de diâmetro) são movimentados pelo vento sobre uma superfície livre.

O transporte dos sedimentos conduz à formação de elevações, mais ou menos rítmicas, constituídas por duas faces. A face da elevação, de frente para o vento (face a barlavento) tem menor inclinação, sendo a face contrária (face a sotavento) mais inclinada. A crista da duna separa as suas duas faces. Na face a barlavento ocorre erosão e mobilização dos sedimentos, enquanto na face a sotavento ocorre a sua deposição. Esta ação continuada resulta no movimento, ou migração, da duna no sentido a favor do vento. Esta migração mantém-se enquanto houver condições, nomeadamente a ação do vento, a disponibilidade de sedimentos e a ausência de obstáculos que impeçam o transporte dos sedimentos.

Dunas arenosas como originadas pelo vento (dunas eólicas) podem desenvolver-se em qualquer local onde a areia exposta à ação do vento cuja velocidade é, regra geral, superior a 15 km/h possa acumular-se e migrar. As dunas eólicas formam-se, normalmente, nos desertos ou em ambientes costeiros de praia baixa e arenosa. Independentemente dos ambientes serem frios ou quentes, a secura é uma condição importante para que o vento seja capaz de transportar as partículas de areia, uma vez que a água tende a provocar a sua adesão, dificultando assim o seu transporte.

Uma duna arenosa típica tem entre 3 a 100 metros de altura e é assimétrica, com a face voltada para o vento a apresentar menor inclinação (entre 10 a 15º) e a face a favor do vento com inclinação maior (30 a 35º). Na face exposta ao vento, os sedimentos migram por reptação (transporte junto ao solo), por saltação ou por suspensão (transporte aéreo).

Os sedimentos que se movem por reptação costumam formar pequenas estruturas onduladas designadas por ripples eólicos (Fig. 8.2).

Figura 8.2. Duna arenosa apresentando ripples eólicos na face exposta ao vento.

Uma vez ultrapassada a crista da duna, na face a sotavento, a maioria dos sedimentos deixam de ser transportados, precipitando-se e rolando sobre a face da duna, dando assim origem a um tipo de estrutura designada por estratificação inclinada. Por vezes, as dunas podem migrar sobre dunas já existentes. Quando ocorre a movimentação sobreposta de várias dunas, pode formar-se um outro tipo de estrutura: a estratificação entrecruzada (Fig. 8.3).

Figura 8.3. Estratificação dunar entrecruzada.

Entre as dunas podem-se formar depressões interdunares, com a instalação de vegetação em pequenas lagoas. Caso isto aconteça, a migração das dunas pode cessar, mas nada impede que, caso o vento transporte sedimento suficiente, as depressões interdunares possam ser novamente cobertas por sedimentos e a migração de dunas seja reativada.

Tipos de dunas

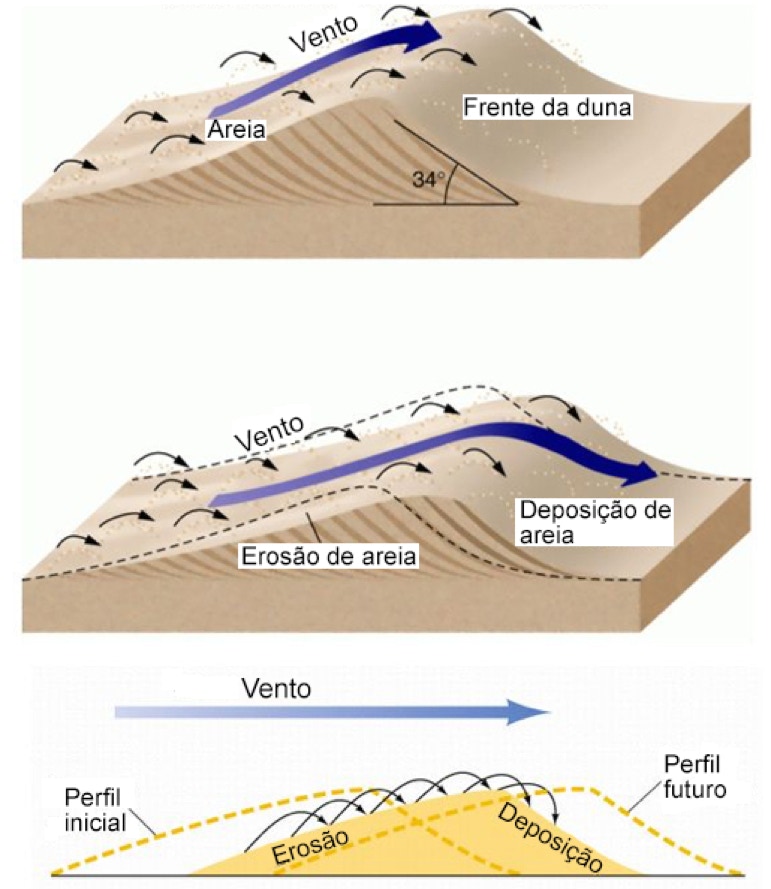

Quanto à morfologia, as dunas podem ser classificadas, de modo simplificado, em seis grandes grupos, com base na forma, número de faces e direção do vento (Fig. 8.4).

Figura 8.4. Ilustração de seis tipos comuns de dunas arenosas.

Dunas transversais – formam-se quando há areia em abundância. Vistas de cima, estas dunas apresentam cristas paralelas ou levemente curvadas e alinham-se perpendicularmente relativamente à direção de vento dominante. Há uma relação próxima entre a altura da duna, a sua largura e o espaço entre cristas. Os sedimentos das dunas transversas originam uma estratificação entrecruzada que é preservada ao mesmo tempo que a duna migra. As dunas transversas representam cerca de 40% das dunas existentes a nível global.

Dunas lineares ou longitudinais – são formadas em áreas com fornecimento limitado de sedimento, mas com presença de vento forte. As partes mais alongadas destas dunas são paralelas à direção do vento. Estas dunas são normalmente inferiores a 4 metros de altura, mas podem estender-se por vários quilómetros. Nos grandes desertos, por exemplo, estas dunas podem atingir 100m de altura e estender-se por 120km de distância.

Dunas barcans (barchans) e barcanóides – formam-se na ausência de vegetação, com vento de direção dominante com pequenas variações e com aporte limitado de sedimento. As barcans ocorrem como dunas isoladas, em forma de crescente, com uma face côncava bem marcada e pontas em forma de corno que se desenvolvem para sotavento. Se as condições de vento forem relativamente constantes, podem migrar grandes distâncias sem que haja mudanças significativas na sua forma. A maioria das barcans tem um perfil convexo e a sua altura é tipicamente 1/10 da sua largura. Se o aporte de sedimento aumentar progressivamente, as dunas barcans podem progressivamente formar dunas barcanóides ou mesmo dunas transversais. Tal como nas dunas transversais, também as dunas barcanóides dão origem a estratificação entrecruzada. As barcans representam apenas uma pequena percentagem das dunas existentes globalmente.

Dunas parabólicas – são comuns na maioria dos ambientes costeiros de costa baixa e arenosa em ambientes semi-áridos. As dunas parabólicas são caracterizadas pela forma em U em que as pontas ou caudas da duna que ficam para trás são paralelas e encontram-se parcialmente cobertas de vegetação. A parte mais frontal, também designada por “nariz” da duna avança mais que estas pontas. A condições de formação destas dunas ainda não são completamente compreendidas, mas parece estar associada à presença de vegetação com desenvolvimento moderado, um regime de vento forte e predominantemente unidirecional, e um aporte razoável de sedimento. As dunas parabólicas fazem lembrar as dunas barcans mas com as pontas a apontarem na direção oposta. A duna pode ser ancorada por vegetação.

Dunas em estrela – são caracterizadas por apresentarem um tamanho considerável, na ordem dos hectómetros, forma piramidal e pontas ou braços radiantes e curvados. As faces basais das dunas em estrela consistem num perfil suave e amplo. São das maiores dunas em muitos desertos, podendo atingir alturas de mais de 300 metros. Possuem normalmente um maior volume de areia relativamente aos outros tipos de duna. Estas dunas estão associadas a locais com grande disponibilidade de sedimento e com direções de vento muito variáveis, em especial na altura em que ocorre o transporte. Possuem um pico central com forma piramidal, a partir da qual se prolongam, de forma radial, diversas pontas ou braços, possuindo o conjunto diversas faces.

Já quanto à mobilidade, as dunas podem ser estacionárias ou migratórias. Nas dunas estacionárias, a areia deposita-se em camadas sucessivas que acompanham o perfil exposto da duna, criando uma estrutura interna estratificada. Embora, a sotavento da duna, possa ocorrer forte turbulência gerada pela passagem do vento, as partículas de areia permanecem agregadas aos estratos em formação a barlavento, o que tende a impedir o movimento da duna. Os fatores que contribuem para a mobilidade da duna podem ser o aumento da humidade, a existência ou aparecimento de obstáculos internos (blocos de rocha, troncos etc.), ou desenvolvimento de vegetação associada à duna.

Nas dunas migratórias, os sedimentos deslocam-se pela face a barlavento e precipitam-se na face a sotavento, levando à migração da duna. A intensidade deste movimento é variável, dependendo da intensidade do vento, da disponibilidade de sedimento, da existência de obstáculos, entre outros. A migração das dunas pode gerar problemas, com, por exemplo, o assoreamento de corpos de água ou o soterramento de campos agrícolas ou estruturas edificadas.

Dunas fósseis

As dunas fósseis, são dunas consolidadas ou paleodunas, e representam estádios de desenvolvimento posteriores à formação e mobilidade da duna (Figs. 8.5 e 8.6). Este processo pode ser curto, correspondente à consolidação das dunas por cessação da ação do agente de transporte ou por proteção do sedimento da duna por cobertura vigorosa de vegetação. Em estádios mais avançados, que podem durar vários milhares de anos, pode ocorrer a litificação da duna, mas mantendo-se as respetivas estruturas sedimentares. Essa litificação pode dever-se à formação de um cimento calcário resultante, por exemplo, da dissolução de fragmentos de conchas constituintes da areia, ou por percolação de carbonatos no seio do sedimento, transportados pela água.

Figura 8.5. Dunas fósseis de Al Wathba com formas de erosão (foto de Vinayak Bhat).

Figura 8.6. Dunas fósseis no Arizona, EUA, formando uma configuração conhecida localmente como “A Onda”.

Formação e evolução das Dunas de Galeão

A superfície a sul do Rio Lima, entre o mar e Monte Galeão, encontra-se coberta por um depósito arenoso cuja porção mais superficial parece ter sido depositada durante um período de clima mais frio que o atual, designado por Pequena Idade do Gelo, que teve lugar, aproximadamente, entre 1300 e 1850.

Apesar das causas para a Pequena Idade do Gelo ainda serem motivo de debate, esta parece ter-se iniciado devido à ocorrência de atividade vulcânica e ter-se-à mantido devido a uma baixa atividade solar.

Durante a Pequena Idade do Gelo, estima-se que o mar estivesse entre 20 a 80 cm abaixo do nível atual. Neste período, é bastante provável que, devido ao aumento das tempestades, com chuva/neve intensa, possa ter ocorrido um aumento da sedimentação ao longo dos vales dos rios, permitindo, assim, um maior abastecimento das praias. A abundância de sedimentos no estuário do Rio Lima parecia ser ainda visível no ano de 1856, na cartografia da Barra e Porto de Viana, coordenada pelo Eng. D. Carlos de Vasconcellos e Noronha (Fig. 8.7). É possível observar a existência de grande quantidade de sedimento no leito do rio para além da Capela de S. Lourenço, sendo a largura do canal consideravelmente mais estreita que a atual (Fig. 8.8).

Figura 8.7. Cartografia da Barra e Porto de Viana, 1856.

Figura 8.8. Comparação entre a configuração do leito do Rio Lima em 1856 com a situação atual.

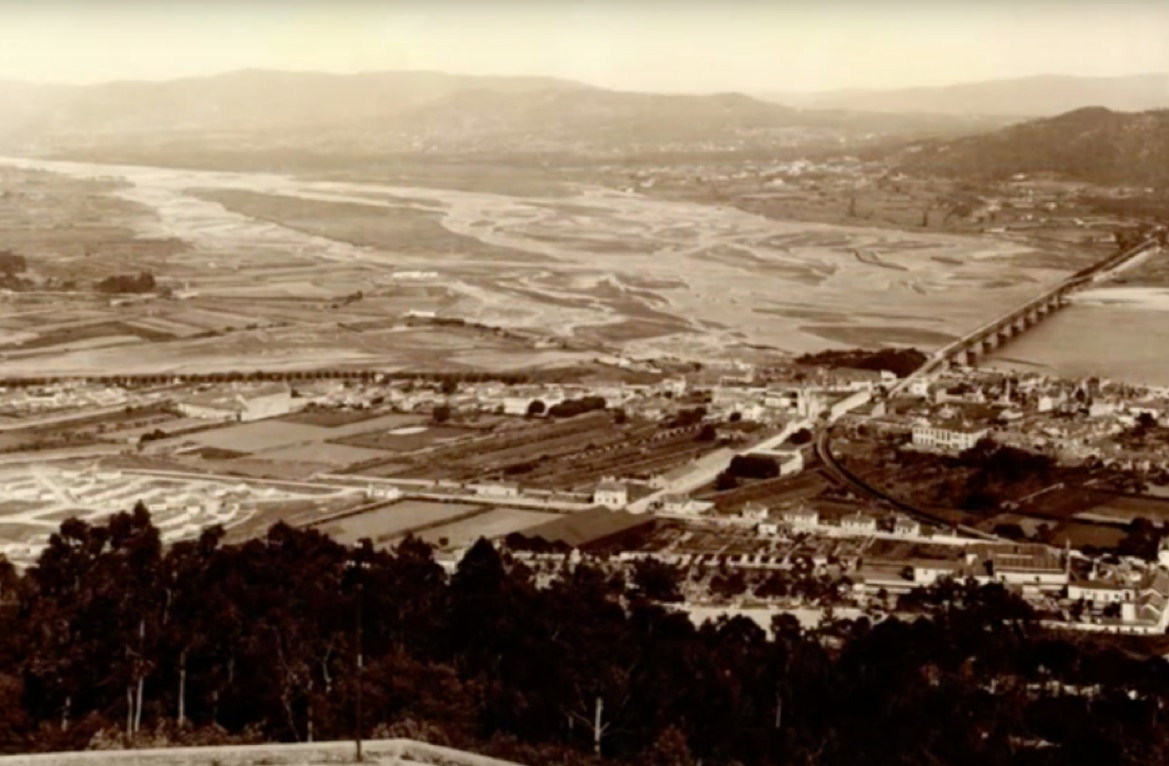

A quantidade de sedimentos no rio e a existência de canais estreitos são ainda visíveis na figura 8.9, que reproduz uma fotografia da primeira década do Séc. XX, contemporânea da primeira fase de construção do Santuário de Santa Luzia.

Figura 8.9. Vista para o estuário do Rio Lima (primeira década do Séc. XX).

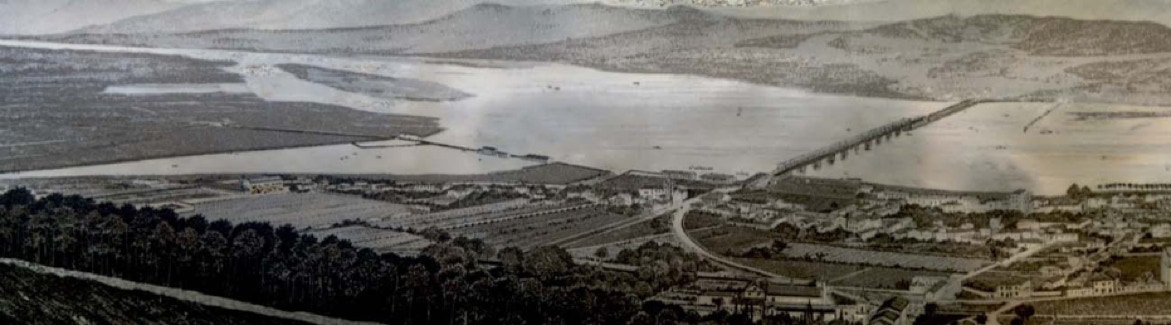

A figura 8.10 é uma representação do século XIX do leito do Rio Lima, provavelmente durante a maré alta, e na qual é visível a vegetação esparsa dos montes na margem sul do rio e extensas manchas brancas não florestadas.

Figura 8.10. As Azenhas de D. Prior no século XIX. Exposição permanente patente no Centro de Interpretação e Monitorização Ambiental de Viana do Castelo (in Pires, F., (2005). Atas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, 4 a 7 de Novembro de 2015, Braga, Portugal).

Os sedimentos transportados pelo Rio Lima são depositados nas zonas costeiras onde constroem praias largas. A abundância de sedimentos nas praias e no leito do rio, conjugada com os ventos fortes que se terão feito sentir durante a Pequena Idade do Gelo, terão permitido a mobilização de sedimento que deram origem a extensas dunas costeiras. Uma vez que o nível do mar era então inferior ao do presente, terá ocorrido também um aumento da área das praias, circunstância que terá fornecido ainda mais areia para a construção de dunas. Este contexto terá sido fundamental para formação da maioria dos cordões dunares recentes da costa noroeste portuguesa. A datação de amostras retiradas destas formações enquadra-se com este período de tempo, tendo o sedimento sido, muito provavelmente, depositado entre o Séc. XVI e o Séc. XIX.

No caso particular das Dunas Trepadoras do Monte de Faro de Anha, a presença abundante de sedimento conjugou-se com a morfologia do terreno, de pendor suave até ao topo do monte Galeão, e a ausência de obstáculos ao transporte eólico (nomeadamente vegetação) para formar dunas litorais e dunas trepadoras.