A Serra de Arga e respetivas geoformas

O planalto da Serra de Arga: uma grande forma do relevo

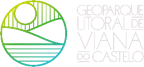

A altitude do planalto da Serra de Arga, cerca de 800 metros, é coincidente com a dos sectores rochosos mais bem conservados e mais regulares do interior da Península Ibérica.

Figura 3.1. O planalto da Serra de Arga constitui um raro vestígio da superfície fundamental da Meseta Ibérica que se desenvolve com maior expressão a cerca de 800 metros de altitude no interior da Península Ibérica.

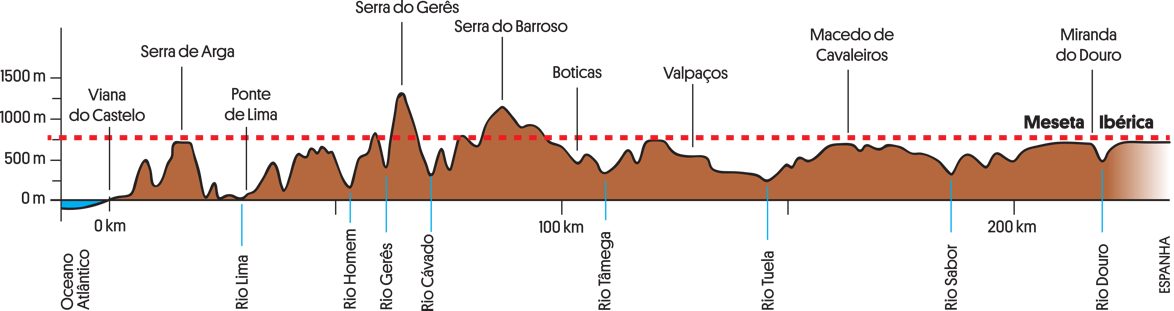

A intensa erosão que afetou este território produziu uma vasta superfície aplanada, próxima do nível do mar, há cerca de 80 milhões de anos (Fig. 3.2A). Posteriormente, a ação tectónica levantou essa superfície, designada genericamente por Meseta Ibérica, até à altitude a que se encontra atualmente (Fig. 3.2B). Com o tempo, parte da mesma desapareceu devido aos processos de erosão e de incisão fluvial. O topo aplanado da Serra de Arga é uma rara expressão da altitude a que foi elevada a Península Ibérica por ação tectónica nos últimos 80 milhões de anos. A Serra de Arga constitui assim um relevo residual granítico, uma grande forma de relevo com significado muito especial.

Figura 3.2. Esquema simplificado de levantamento da Meseta Ibérica por ação tectónica.

Geoformas de pequena dimensão

No planalto da Serra de Arga, e em particular na área das Turfeiras das Chãs de Arga, destacam-se geoformas de pequena dimensão cuja génese se encontra relacionada com diversos fatores: o tipo de rocha predominante neste caso o granito , a rede de fraturas, a meteorização e a erosão.

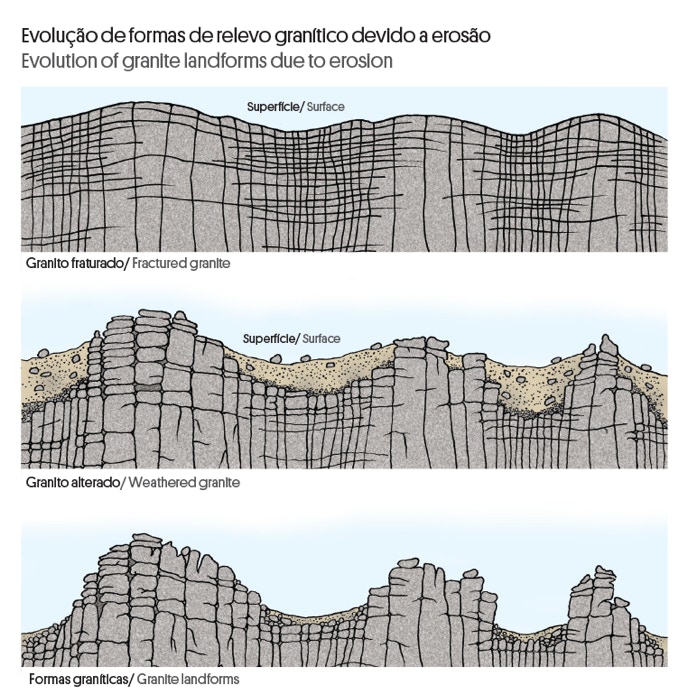

O processo de meteorização foi particularmente ativo sob condições de clima subtropical ou temperado a quente que dominaram a Península Ibérica até há cerca de 2.5 milhões de anos. Originam-se assim geoformas do tipo bolas de granito, penhas, formas em pedestal, tafoni, pias, fendas e sulcos lineares que se destacam na paisagem (Figs. 3.3 e 3.4). As geoformas resultaram da remoção de grandes quantidades de rocha desagregada durante o processo de levantamento da superfície inicialmente situada próxima do nível do mar até à posição atual.

Figura 3.3. Evolução de formas de relevo granítico devido a erosão.

O aspeto mais marcante da morfologia granítica local é conferido pelo desenvolvimento de uma fraturação subhorizontal, conhecida por pseudo-estratificação (Fig. 3.4D). A pseudo-estratificação isola placas de rocha sobrepostas entre fraturas, apresentando, por vezes, uma abertura considerável. Estas características geomorfológicas, em especial a abertura nítida das fraturas subhorizontais, bem como o desenvolvimento dos pequenos alvéolos e a existência turfeiras, permitem considerar a evolução mais recente da paisagem em condições de clima periglaciário nos últimos 2.5 milhões de anos. Nos períodos mais frios, as variações térmicas sucessivas que originam ciclos de gelo e degelo, facilitaram a fraturação das rochas.

C

E

Figura 3.4. Geoformas graníticas de pequena dimensão no planalto da Serra de Arga.

3.2. O que é uma turfeira?

As turfeiras são acumulações de turfa em depressões à superfície com uma profundidade mínima de 30 a 40 cm (Fig. 3.5). A turfa é um material negro constituído por uma mistura de restos de matéria orgânica vegetal não decomposta, ou parcialmente decomposta, e minerais. A proporção entre estes dois componentes pode ser bastante variável; no entanto, a quantidade de matéria orgânica é normalmente superior à existente na maioria dos solos.

Figura 3.5. Turfeira de Chãs de Arga.

Onde, como e quando se forma uma turfeira?

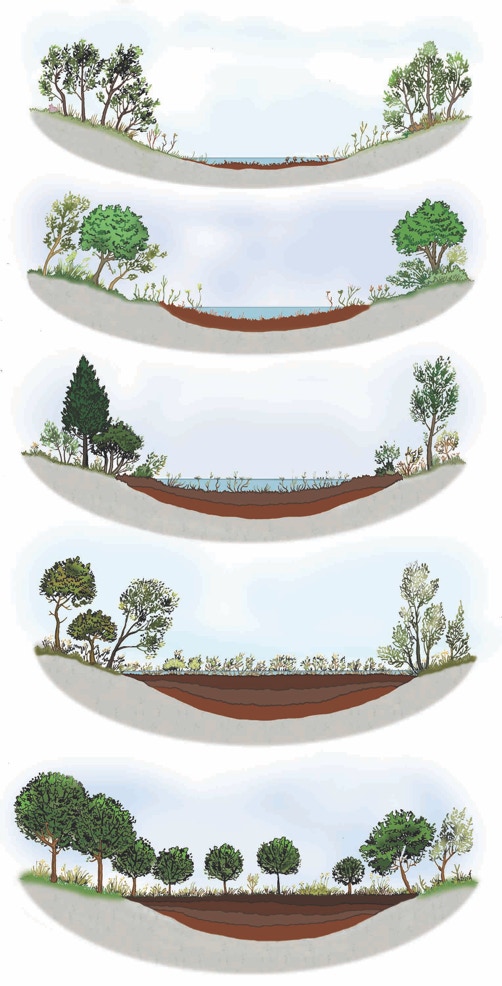

As turfeiras formam-se em locais onde a água se acumula ou flui lentamente e onde existe uma diversidade de plantas características, com destaque para certas espécies de musgos, juncos e arbustos (Fig. 3.6). A existência de condições ambientais predominantemente ácidas e anaeróbicas (deficientes em oxigénio), faz com que essas plantas não se decomponham totalmente. Os restos vegetais não decompostos misturam-se com minerais resultantes da alteração das rochas, originando a turfa. À medida que se acumula, a turfa retém água, criando condições cada vez mais húmidas. Nas turfeiras em pleno desenvolvimento, a turfa acumula-se a uma taxa de cerca de um milímetro por ano.

A maioria das turfeiras existentes nas zonas de latitude média a elevadas do hemisfério norte formaram-se depois do final da última glaciação, que ocorreu há cerca de 11 700 anos. Posteriormente, com o aquecimento generalizado da Terra, as turfeiras passaram a formar-se preferencialmente a altitudes elevadas.

Figura 3.6. Evolução de uma turfeira.

Importância das turfeiras

A turfa acumulada numa turfeira constitui um registo mais ou menos contínuo de sedimentos, vegetação, pólenes, esporos, animais e mesmo restos arqueológicos depositados no lugar ou transportados, principalmente pelo vento, de áreas circundantes. Constitui assim um ‘arquivo’ no qual a conservação destes elementos permite interpretar, em cada nível da turfeira, a história do desenvolvimento do ecossistema estabelecido na área. Este ‘arquivo’ também fornece preciosas informação acerca das condições e mudanças ambientais ocorridas principalmente nos últimos 10.000 anos (Holocénico).

As turfeiras são também uma das maiores reservas terrestres de carbono (C). A matéria orgânica vegetal é constituída em grande parte por carbono que é retirado do dióxido de carbono (CO2) da atmosfera, quando as plantas realizam a fotossíntese. Quando essas plantas morrem, os seus restos ficam ‘aprisionados’ na turfa sob condições anaeróbicas húmidas que impedem a sua completa decomposição e consequente libertação do carbono. Uma vez ‘sequestrado’ na turfa, o carbono pode ficar retido durante milénios.

As turfeiras podem influenciar igualmente a regulação microclimática ao promover a formação de orvalho, geada e neblina. Por outro lado, existe um fluxo de quantidades significativas dos gases CO2, metano (CH4), sulfito de hidrogénio (H2S) e óxido de azoto (N2O) entre a turfa e a atmosfera.

A turfa é um importante recurso energético, utilizado como combustível doméstico em diversas partes do mundo. Tal como outros combustíveis fósseis, a turfa não é uma fonte renovável de energia uma vez que a sua taxa de extração excede, em muito, a sua lenta taxa de acumulação de cerca de 1mm por ano.

Distribuição mundial

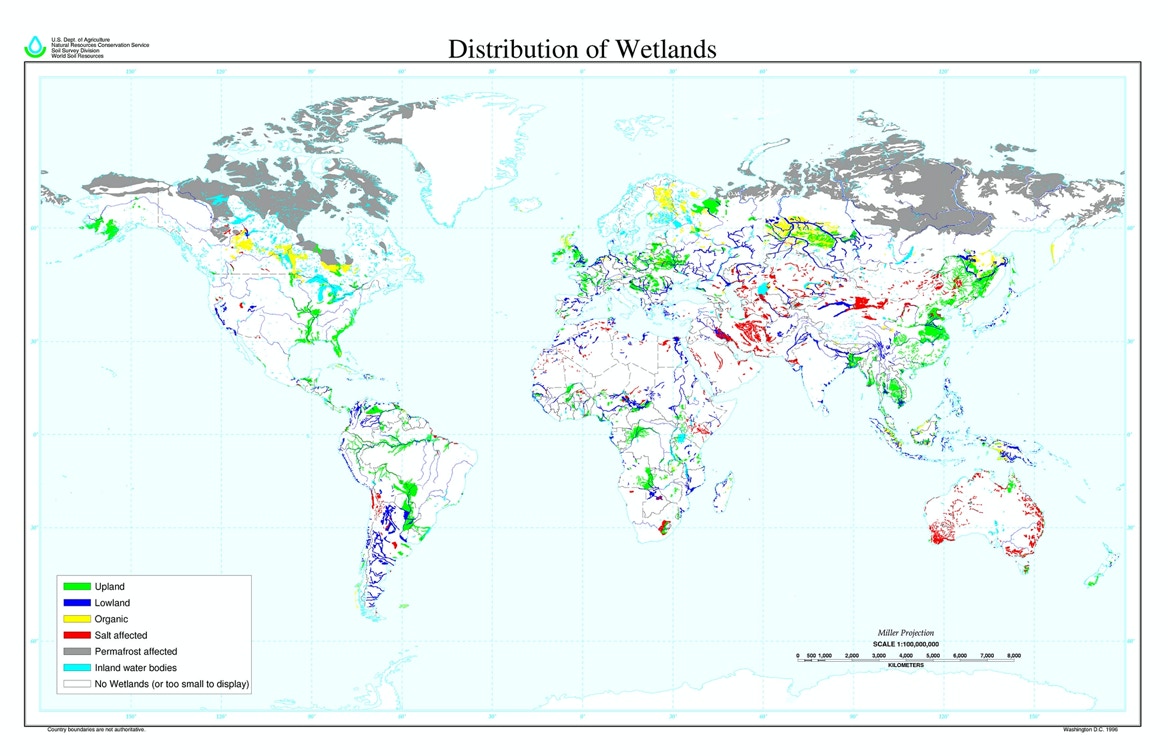

As turfeiras apresentam uma grande distribuição a nível mundial, cobrindo cerca de 3% da área terrestre, o que corresponde a cerca de 60% das zonas húmidas do planeta (Fig. 3.7). Algumas das maiores turfeiras do mundo incluem a planície da Sibéria Ocidental, as terras baixas da baía do rio Hudson nos Estados Unidos da América, o vale do rio Mackenzie no Canadá e as turfeiras da Terra do Fogo na Argentina.

Figura 3.7. Distribuição mundial das zonas húmidas do planeta em terras altas e em terras baixas; 60% são turfeiras (https://www.nrcs.usda.gov)

As turfeiras em Portugal

A atual área de ocupação das turfeiras em Portugal é diminuta, admitindo-se, no entanto, que, no passado, tenham tido uma maior extensão. As turfeiras ocorrem sobretudo nas regiões montanhosas e planálticas do Noroeste, ocorrendo ainda pontualmente na serra da Estrela e em algumas áreas montanhosas do sul do país. Nas regiões sublitorais, as turfeiras podem existir associadas a áreas inundadas do curso terminal de alguns rios como o Minho, o Lima e o Sado, e, pontualmente, a lagunas instaladas em dunas antigas, como acontece no sector terminal do rio Vouga. Também existem turfeiras nos Açores e na Madeira.

O grau de conservação das turfeiras em Portugal é, em geral, muito baixo, com exceções pontuais no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O desbravamento das florestas pré-históricas pelo homem levou a um aumento da área de ocupação das turfeiras no Noroeste de Portugal. Todavia, mais recentemente, a expansão agrícola e pastoril, a rearborização do país e a drenagem de lagoas e pauis tendo em vista a prevenção da malária implicaram uma acentuada diminuição das mesmas. Hoje em dia, as turfeiras encontram-se ameaçadas pelas práticas de pastoreio, pisoteio, uso do fogo e drenagem.

Uma cuidada gestão das áreas atualmente ocupadas pelas turfeiras implica o ordenamento do pastoreio, a interditação do seu pisoteio e drenagem e a definição de zonas de proteção. Deve ainda ser promovida a proteção de turfeiras já degradadas que possam ser passíveis de recuperação.

As Turfeiras das Chãs de Arga

As Turfeiras das Chãs de Arga perfazem uma área de 591 hectares e compreendem a Chã Grande (Fig. 3.8), o Chão das Sizedas e a Chã de S. João, onde se situa a nascente do Rio Âncora. Estas turfeiras fazem parte de um conjunto denominado ‘turfeiras atlânticas das montanhas do Noroeste Ibérico’. As mais antigas ter-se-ão formado há cerca de 10.000 anos, mas muitas apresentam idade inferior que pode chegar aos 2000 – 3000 anos.

Figura 3.8. A Chã Grande, a maior turfeira do planalto da Serra de Arga.

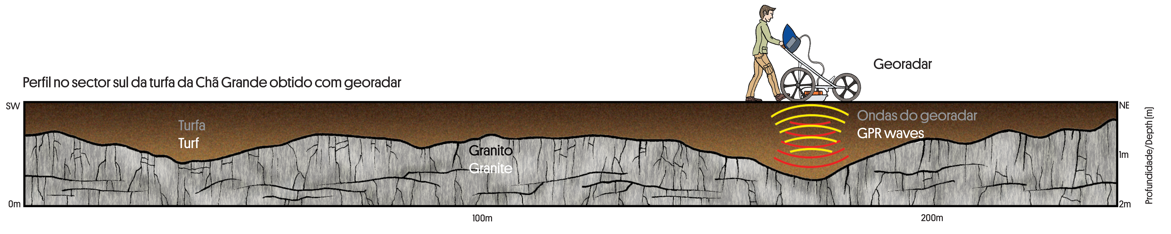

A interpretação de perfis de prospeção geofísica com georadar realizados na Arga Grande permitiu compreender com algum rigor a estratigrafia da turfeira (Fig. 3.9). A sua espessura média é de aproximadamente 1 m, com espessura mais reduzida nas suas orlas e, pontualmente uma espessura que pode atingir os 2 metros.

Figura 3.9. A prospeção geofísica com georadar do sector central da turfeira de Arga Grande permitiu identificar a base da turfeira a uma profundidade média de 1,2 m, variando entre um mínimo de 40 cm, nas orlas, até um máximo de 180 cm, a cerca de 170 m do início do perfil.

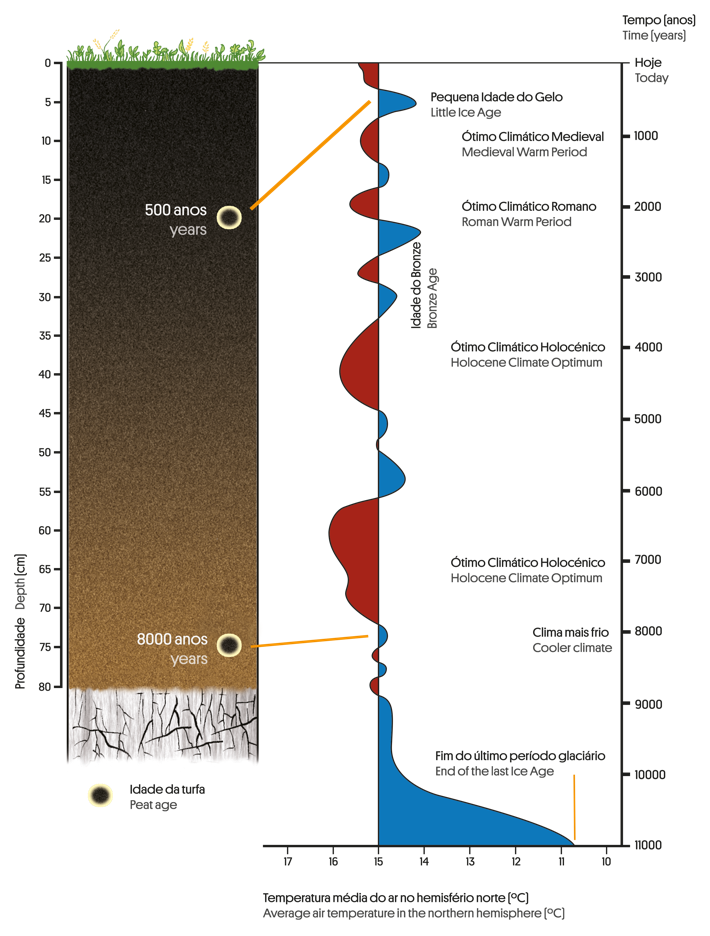

Datações em minerais e a análise de pólenes conservados na turfa da Chã Grande forneceram informações sobre a evolução do clima do Noroeste Ibérico durante parte significativa da época geológica em que vivemos: o Holocénico (últimos 11.700 anos) (Fig. 3.10).

Figura 3.10. Relação aproximada entre a estratigrafia do perfil da turfeira da Chã Grande e a variação da temperatura média no hemisfério norte durante os últimos 11.000 anos, baseada nas datações e nos conteúdos polínicos.

No início do Holocénico, o clima era mais frio, predominando a vegetação herbácea. Árvores e arbustos apenas existiam em locais mais protegidos. À medida que a temperatura foi aumentando, registou-se um desenvolvimento arbustos e de árvores, com destaque para as de folha caduca da espécie Quercus robur (carvalho alvarinho). As formações arbustivas desenvolveram-se predominantemente nas áreas mais elevadas. Durante a Média Idade do Bronze, teve lugar uma diversificação arbustiva devido à intensificação da agricultura e da pastorícia, com diminuição do Quercus robur e aumento de outra flora como o Asphodelus (abróteas).

Nos últimos 500 anos ocorreram uma série de mudanças ligadas a um processo de humanização da paisagem. Durante o século XVI, teve início uma forte regressão arbórea, em particular do Quercus robur e de Corylus avellana (aveleira), ao mesmo tempo que se deu o aumento de diversas espécies de urze e gramíneas. Admite-se que esta circunstância esteja relacionada com o desmatamento resultante da exploração maciça da floresta decorrente do desenvolvimento de estaleiros navais nas áreas costeiras de Caminha e Viana do Castelo. No final do século XVI e durante o século XVII, registou-se um aumento do pinheiro, refletindo a intensificação das plantações florestais. Em tempos mais recentes, verifica-se uma diminuição do pinheiro e um aumento acentuado de gramíneas e de eucaliptos.